PICK UP

理工系教育

「理系」ではなく「理工系」

文理の枠を超え、あらゆる分野に精通する「理」「工」の基礎を学び、体験する

芝浦にしかできないSTEAM教育

「理系」ではなく「理工系」。その教育に本校のこだわりがあります。科学的探究心と“ものづくり”の経験を大切にし、そこにICTの知識が加わることで、将来、決定的な差が生まれると考えています。科学だけでなく、技術・工学・情報・芸術にこだわる。本校独自のプログラムでオンリーワンを目指します。

ショートテックアワー

国語・英語・音楽など、

すべての教科と科学技術との関わり合いを学ぶ。

生徒の知識と関心を深め、日々の勉強の動機づけを行うために全校で「ショートテックアワー」の授業を設けています。理系教科だけでなく、国語や社会、英語、芸術、保健体育にいたる全教科で、全教員がテーマを考え、担当教科と科学技術との関わり合いを生徒に紹介します。

テーマ例(2021・2022年度実施分)

-

レオナルド・ダ・ヴィンチ《最後の晩餐》の分析

《中3数学・技術・美術》

遠近法(透視図法)を用いて絵画を分析することで、数学の有用性を学び、鑑賞や作者のねらいを考察できる力を養うことを目的に、数学と美術科とのコラボ授業として実施した。 -

パラ競技における車いすの特徴やその工夫

《中3保健体育》

東京でのパラリンピックの開催に伴い、競技に対する興味・関心を持ってもらうとともに、機械作成の工夫や技術を知ることで「ものづくり」が多岐にわたることを感じてもらうことを目的とし、パラリンピックで使用される車いすの形状及び競技の特性に合わせた工夫や部品の特徴などについて解説する。 -

Technology past, present, and future

〜科学技術の変遷を知り、未来を考える〜

《中2英語》

今使われている科学技術の英語名と、その変遷(初期の携帯電話と現在のスマホなど)について学び、その上で未来の「学校」と「家」で使われるだろう科学技術を考案し、ペアやグループでそれらのアイデアを共有。 -

Do you need English lessons? ー 機械翻訳の仕組み

《中1英語》

機械翻訳が身近ではない時代には英語を学習する理由が分かりやすかったが、果たして今も必要なのかを生徒に問いかけることからはじめ、機械翻訳の仕組みを学び、何故英語を勉強するのかを考えさせる。 -

令和の伊能忠敬になってみよう!

《中2数学》

今ではGoogle EarthやGoogle Mapなど人工衛星のデータを用いて簡単に距離を計測できますが、たった200年前は人力で距離を計測して地図をつくっていたこと、それより以前は人体基準で測定したことに思いをはせ、テクノロジーのすごさと伊能忠敬の地図の誤差の少なさを体感する。 -

ミウラ折りの新しいアイデアを提案しよう

《中1数学》

事前課題としての折り紙工学の基本を知るワークシートからはじまり、折り紙を実際に折って数学的に考察する。また、企業の協力を得ながらミウラ折りの強みやプロダクト事例の情報集約と分析を行い、ポスター発表までを実施する。 -

『走るか?メロス』 〜AIを使った『走れメロス』再創作活動〜

《中2国語》

『走れメロス』の本文から気になった箇所を引用し、文書を入力するとAIが続きを作ってくれる無料サイトを利用して、どんな文章になるか創作する。AIが書いた文章と本文を比べ、AIと人間とで文章を書く際のメリット・デメリットをそれぞれ明らかに。 -

イノベーションとデザイン思考

《中2理科》

既習事項を用いて、消費者目線でのものづくりについて考え、科学技術によって次にイノベーションの起こる商品を考える。

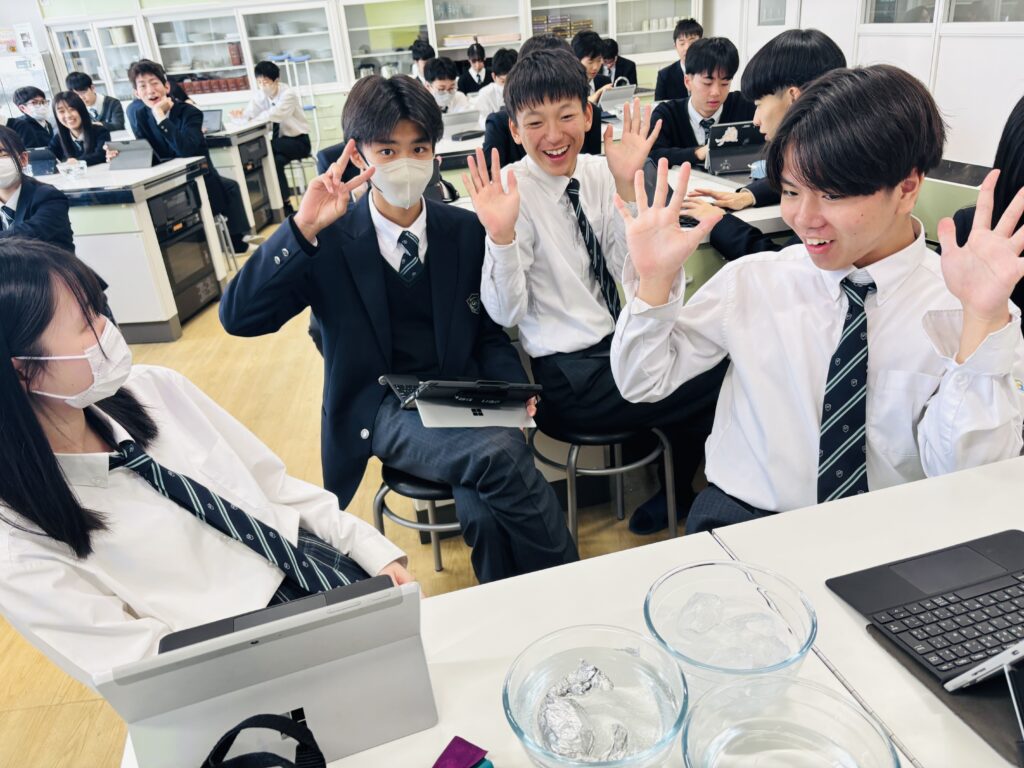

サイエンス・テクノロジーアワー

多様な分野からサイエンスのおもしろさ、深さを体感、「研究・仕事」への興味関心を引き出す。

中学3年生で隔週2時間の特別授業として実施。教科書の学びから飛び出し、多様な理工系の専門分野に親しんでもらうためのプログラムです。年間11種類のテーマは「生徒たちの興味関心を最大限に引き出せるもの」を基準に選択しています。

テーマ例(2023年度実施分)

-

分光器の作成とスペクトルの観察

《物理》

工作用紙とグレーチングシートを使い分光器を作成。太陽光、蛍光灯、白熱電球などのスペクトルを観察し、レポートにまとめる。 -

基礎生命科学実験1

《生物》

口の中の扁平上皮細胞を使ってDNAの抽出を簡単な実験で体験。分注やかくはんの仕方など生命科学実験の基本操作を学ぶ。 -

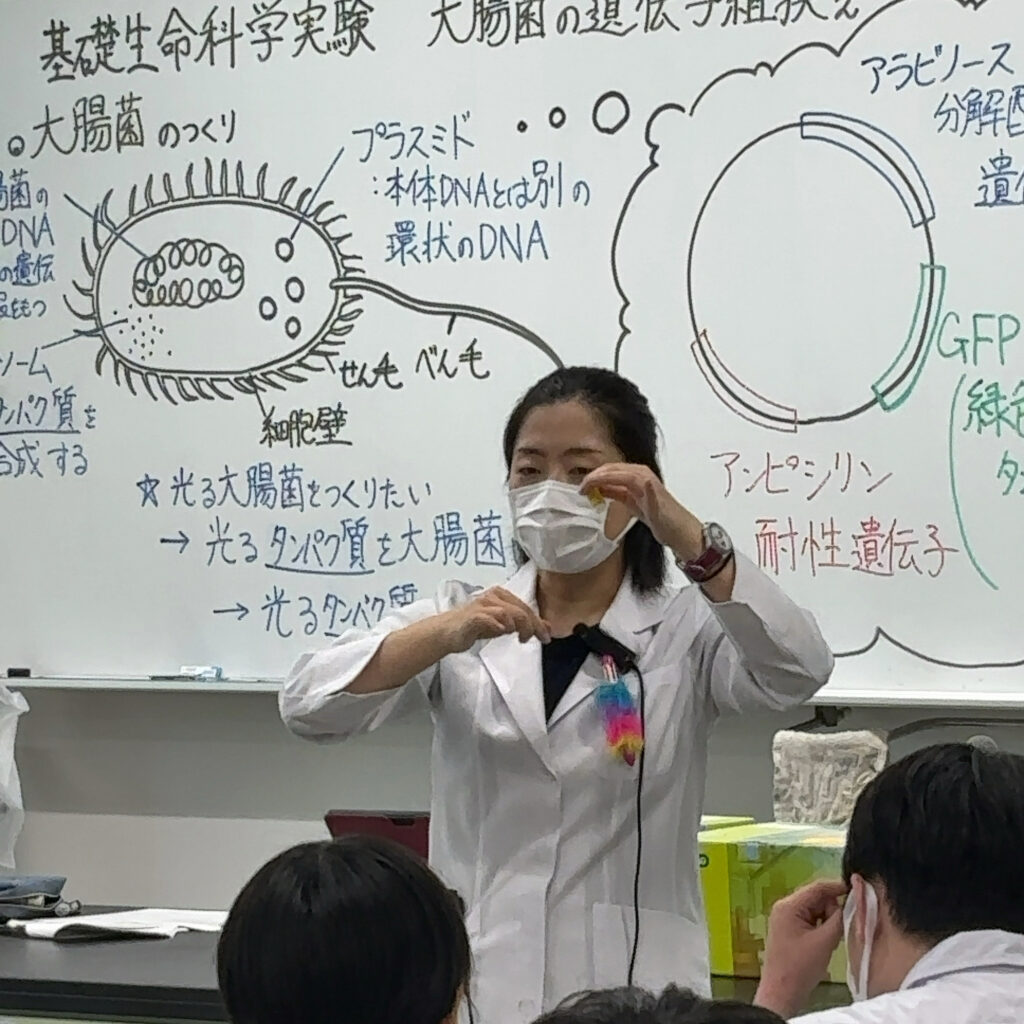

基礎生命科学実験2

《生物》

毒性をもたない大腸菌(K-12)の遺伝子組み換えをカルタヘナ法に従って行い、形質転換した結果を観察する過程で、生命科学実験の基本操作を学ぶ。 -

ガラス細工によるピペットの作成

《化学》

小学校の実験でもふれたこのあるL字管やガラス製ピペットを製作。ガラスの加工にチャレンジしながら、実験器具の基本的な取り扱いについて学ぶ。 -

天体望遠鏡を作って星を観察しよう

《地学》

天体望遠鏡のしくみを理解しながら、キットによる簡易天体望遠鏡を製作する。さらにその日の星空のようすの解説を聞きながら、天体を観察するときのポイントを学ぶ。 -

基礎生命科学実験3

大学から教授をお招きし、大学での授業について学ぶ。観察力テストを通じて、良い考察をするためには高い観察力が必要であると理解する。実際に大学の生命科学実験で用いられるマイクロピペットを用いて、電気泳動のゲルのウェルに0.01mlのごく少量の色素を流し込む実験を体験する。 -

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメントの手法を「Day1:ビルダーとメッセンジャーの役割」、「Day2:飛行機ペーパークラフトの制作<初級>」、「Day3:飛行機ペーパークラフトの制作<中級>」というテーマでチームを組んで体験し、プロジェクトマネジメントが仕事や学校の活動や日常生活でも役立つことを理解する。 -

自然エネルギーの活用と私たちの暮らし/あかりの進化と光るしくみ

《出前授業(パナソニック(株) エコソリューション)》

白熱灯やLEDの光るしくみの違いによる電力量の測定や太陽光発電の特徴や手回し発電機による発電を体験し、省エネの必要性や自然エネルギーの活用について学ぶ。