PICK UP

Arts and Tech

芝浦工業大学と連携した最高レベルの工学を体感

「Arts and Tech」は、1年次から3年次まで週2時間ずつ学ぶ授業です。芝浦工業大学の教授・大学生・大学院生のサポートを得ながら、ものづくりを実際に行うリアルな体験を経て、工学の楽しさを学びます。難解な理論を取り上げることもありますが、高校での学習内容が、大学・社会とどのようにつながっているのかを体感することができます。

Arts and Tech GⅠ(高校1年生)

最先端技術を究める現場に触れ、

次代をリードする人材の資質を養う

工学を楽しく体感することが目的のGradeⅠ。みんなが初学者だからこそ芝浦工業大学教授・大学生・大学院生のサポートを得ながら、さまざまな工学の学問領域を制作や実験などの体験を通して学びます。時には、高次な理論を取り上げることもありますが、現象から理論を理解できる授業や反対に理論から起こるであろう現象をイメージする授業など、附属校だからこそ実現できる授業を用意しています。ぜひ、高校1年生から工学の面白さに気づいてください。

Arts and Tech GⅠの授業内容

土木工学

社会を支えるコンクリートの社会

工学部土木工学課程の伊代田教授より、土木工学の社会における役割や建築と土木の違いについて講義のあと、3種類のセメントを用いて違いを確認し、コンクリートの老化の原因である中性化の実験を行いました。構造物を長寿命化させる更なる方法について考えることができました。

物質化学

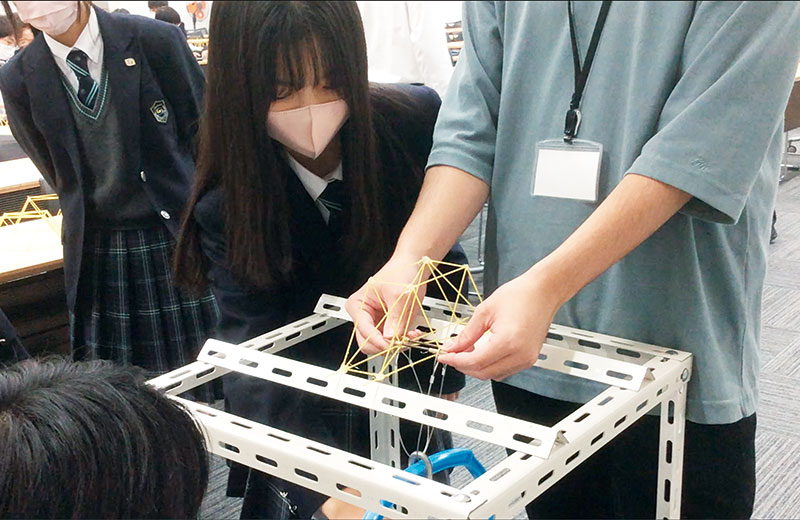

スパゲッティブリッジ

エ学部物質化学課程の苅谷工学部長による講座。折れやすいスパゲッティですが、構造によってはかなりの強度を持たせることができます。エンジニアリングシミュレーションソフトウェア「Ansys」にて強度計算シミュレーションを行い、「軽くて強い橋」を設計し、製作しました。

電気・電子工学

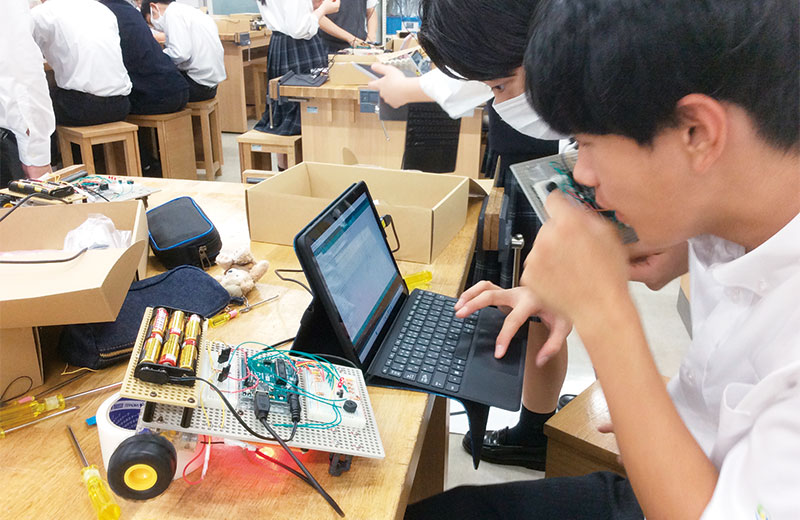

ライントレースロボット

エ学部電気電子工学課程の安藤教授の指導のもと、センサーとソフトウェアを組み合わせ、黒いラインの上を正確に辿りながら進む自律自走式のクルマ、ライントレースロボットを製作。完成後は、クラスで競技会を開催しました。

機械工学

スターリングエンジン

スターリングエンジンは、外からの熱によってシリンダ内の気体の圧力を変化させて動力を得る仕組みのエンジンです。工学部機械工学課程の矢作教授によるエンジンの仕組みについての講義のあと、一人1台のスターリングエンジンを製作しました。

生命科学

PCR法と電気泳動の体験

システム理工学部生命科学科の奥田教授よりゲノム医療についての講義のあと、DNAの基礎知識を学び、マイクロピペットや遠心分離機を使用し、PCR法と電気泳動を用いてDNAの抽出体験に取り組みました。

Arts and Tech GⅡ(高校2年生)

卒業後を見据えながら、今も充実させる

さらにステップアップした授業内容

体験を通して“ものことづくり”に迫るGradeⅡ。デザイン工学部の教授陣から「ユーザーがモノを使って実現したいコトは何か?」という視点を学びます。SDGsを含めたウェルビーイングな状況をユーザーは求めています。ユーザー体験をすると、「なぜモノが欲しいのか?」「何をしたいのか?」「どんな状況が希望なのか?」といった問いが得られます。システム理工学部の教授陣からは、「システム思考」や「システムマネジメント」を多視点から学びます。それらをもとに、クラス内や学生とのグループワークを行いながら深めます。

Arts and Tech GⅡの授業内容

Designとは?

アフォードするカタチなど、さまざまな事例をデザイン工学部の蘆澤教授から学びます。佐々木教授からは、モーションコントロールなどを例に、今の学習がどのように工学に応用されているのかを知ります。橋田教授からは、エモーショナルデザインについて、実際の開発商品や開発方法から学びます。多くの具体例を知るうちに、デザインの幅の広さを実感します。

ユーザーエクスペリエンスデザイン

ユニバーサルデザインについて、デザイン工学部の吉武教授より学びます。学生のサポートを受けながら高齢者体験を行い、ユーザーエクスペリエンスを培います。ペルソナ設定をし、ユニバーサルデザインのアイデアを創出、吉武教授や学生に向けて発表を行います。発表の評価をしながら、何がいいアイデアか考察することができます。

地球的観点で捉える

システム理工学部数理科学科の尾崎教授からは数学的思考の体験をします。活きる数学として実世界での活用を学びます。また、環境システム学科の石川教授からは超高層建築について、体験しながら学びます。

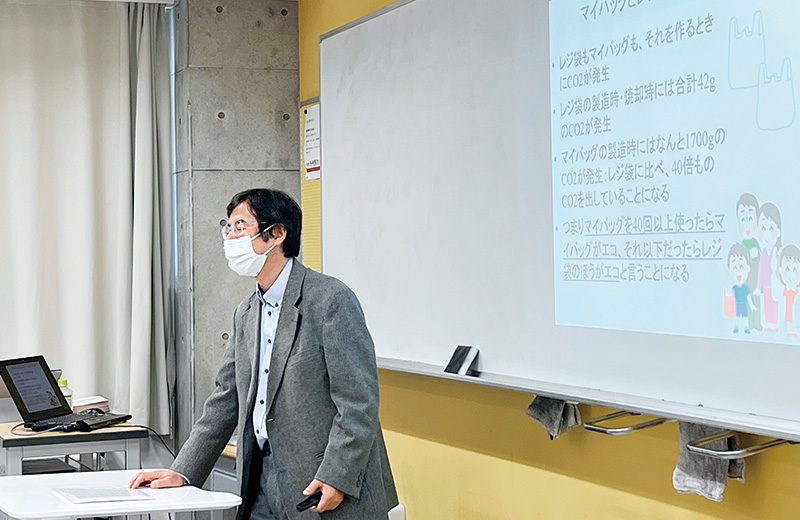

SDGsと繋がり

システム理工学部の中口教授より、さまざまなSDGsについて学びます。改めて、ひとつひとつ丁寧に現状を見ると驚きや発見が尽きません。大学生とのディスカッションの機会も多く、SDGsについてどのように受け止め、どうアプローチしていきたいかをお互いに発信します。また、SDGsの取り組みに主体的に参加することもできます。

Arts and Tech GⅢ(高校3年生)

工学を、より専門的・より論理的に学び、

理工系大学への具体的イメージを掴む

理工系大学入学の準備教育と位置付けられたGradeⅢ。現時点の自分自身がどのような研究テーマを考究したいのか? を探り、収束させていく方法を学ぶことが目的です。1学期はサーベイをはじめ研究計画書の書き方、2学期は統計処理やデータサイエンスなどの分析方法を経験。2学期末には3年間のArts and Techの集大成として、テクノロジーで社会課題を解決するための最適解をグループで提案・発表するPBLに取り組みます。

Arts and Tech GⅢの授業内容

研究分野のサーベイ方法

GⅢでは、大学でも講師を務め、科研費をはじめとした競争的資金の採択件数も多く、現在も研究活動を継続している岩田教諭が講義を進めます。最初に学ぶのは研究分野のサーベイ方法(KAKEN,CiNii Research,Google scalar)です。授業では企業が実際に募集しているキャリア採用情報を見ながら、大学・大学院卒業後を見据えたキャリアプランを生徒自身が設計。将来の目標という「軸」を明確にした上(現時点での仮決め)で、一人ひとりが大学・大学院で実践したい研究テーマを徹底的に考えていきます。

研究計画書

岩田教諭自身が応募してきた科研費や東京都、企業などの競争的資金における研究計画書を題材に、本格的な研究計画書の作成技術を学びます。まずは生徒が審査員となり、採択・不採択を予想。実際の結果と比較しながら、何がよかったのか? 何がいけなかったのか? を解説しつつ、研究計画書についての理解を深めることができます。

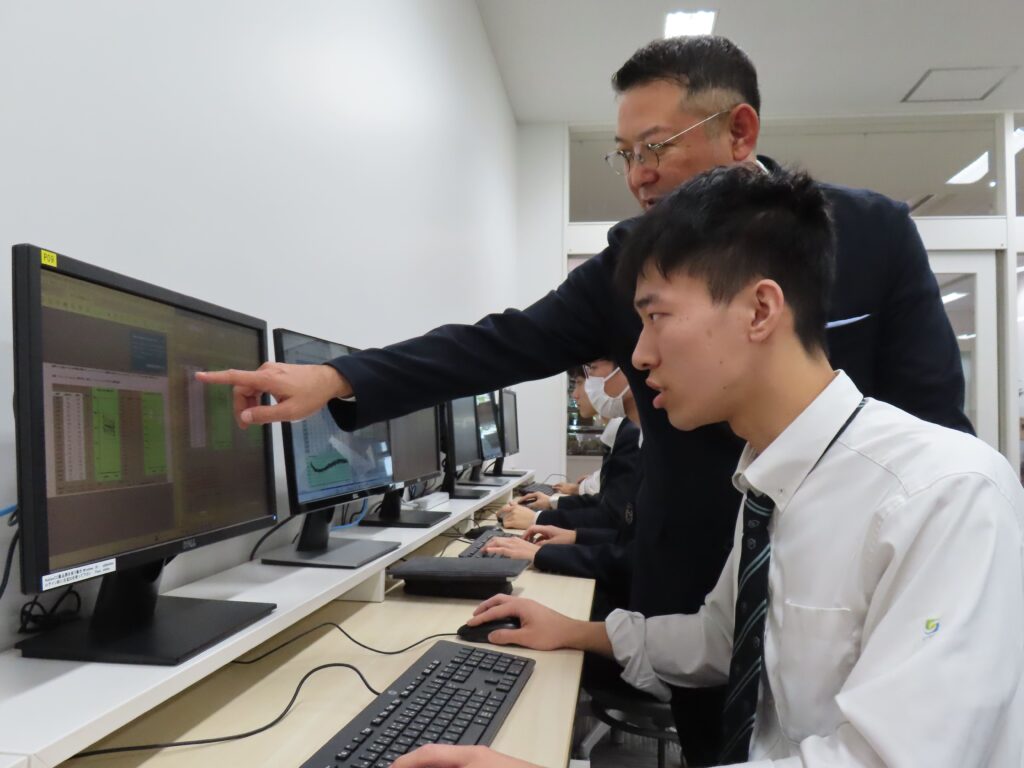

統計学とExcel統計処理/データサイエンス

大学では、何かのデータを調査・測定することに、文系・理系問わず必ず統計学を使います。この授業では、統計学の基礎基本から、データ処理・分析・解析手法などをExcelを用いて学習します。正しいデータを扱って、正しくデータを読むことの重要性、そして数値データや統計の力による効果などを体験することができます。

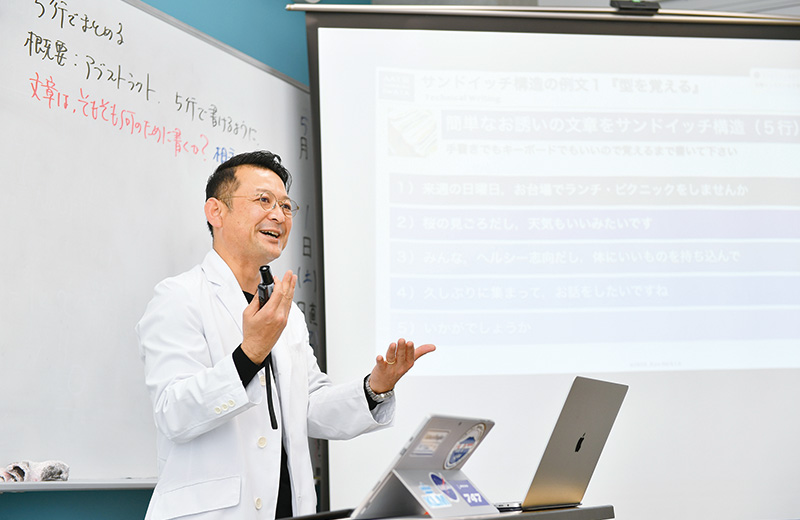

PBL(Project Based Learning)

『テクノロジーで社会課題を解決しよう』をテーマに、チームごとに問いを立て、PBL(問題解決型学習)を実践します。まさに、これまで習ってきたことの集大成として、サーベイから始まり、データサイエンス、ブレスト、デザイン思考、プレゼン技法を駆使してアイデアを発表します。答えのない問いに対する最適解を導くという課題は難しい反面、多くの知見が得られます。